12弾

シリーズ生活習慣病 第12弾!2007.07月号

前回、むし歯予防には口のなかのアルカリ性と酸性のバランスを保つため、

1、間食はしない。

2、飲みものはお茶か水にする。

3、歯を正しく磨くことです。

と、注意点についてお話しました(これは糖尿病のためにも)。

今回は歯の自浄作用についてです。

我々が飲んだり食べたりすることで、その食物等が自然に歯の表面についていた

歯垢や食べカスを、ある程度こそぎ落としてくれています。

また、だ液の出る穴の近くの歯は常に、だ液より清められています。

このため、全く歯を磨かないのに、むし歯がない人もまれにいます。

とはいえ、口臭や衛生面などでは賛成できません。

「なかなかていねいに磨く時間がなくて…」と、いう方も多いですよね。

実はこの自浄作用、歯の部位により差があり、

「だ液が行きにくい所やあまり食事が通過しない『上の歯の外側と下の歯の内側、

奥歯の奥』は、むし歯になりやすいので、ここを重点的に磨けばむし歯になりにくい」

・・・と、知人の歯科医が教えてくれました。

確かに汚れやすいところですよね。

ちなみに、糖尿病の数値(HbA1c)が6.5%以上と、

あまりコントロールの良くない方は、

細菌などに対する抵抗力が弱くなるため、感染症にかかりやすいのです。

よって歯周病、むし歯で抜歯するには、十分注意が必要です。

治療する場合には、歯科医の先生のほかに、

我々糖尿病を診ている医師にも是非、お声を掛けてください。

11弾

シリーズ生活習慣病 第11弾!2007.06月号

6月4日は、”むし歯の日”ですね。

糖尿病があると、免疫力(ばい菌などに対する抵抗力)が下がっているため、

風邪などもひきやすいというのは広く知られているようですが、

むし歯や歯周炎(歯肉炎)になりやすいのは皆さん予想がつきましたか?

そこで今回はむし歯にならない注意点をご紹介しましょう。

歯の表面についている”歯肉”の中のミュータンス菌が、砂糖やご飯を分解して

酸をつくり、口のなかがアルカリ性→酸性へ変化します。

すると、表面のエナメル質が溶けて、むし歯の原因になります。

ならばずっとアルカリ性であれば良いと思うかもしれませんが、

我々はものを食べないわけにもいきませんし、また1日3回くらい酸性にならないと、

逆に歯周病菌が死んでくれません。

ところが、間食をしたり、甘い缶コーヒーやスポーツドリンクなどを一日中だらだらと

飲んでいると、口の中がアルカリ性に戻れず、ずっと酸性のままになります。

そこで、

1, 間食はしない。

2, 飲みものはお茶か水にする。

これだけで規則正しく、口の中がアルカリ性→酸性、酸性→アルカリ性の

バランスがとれます。

次に、

3, 歯を正しく磨くことです。

もちろん全部の歯をていねいに磨ければよいのですが…(次回へ続く!)

10弾

シリーズ生活習慣病 第10弾!2007.05月号

前回のお話で、「動脈硬化を進める可能性のある高尿酸血症を甘く見ないで…。」

と、お話しさせていただいたところ、

「痛風の原因になる高尿酸血症。なんとなく分かったような…?」

「もっと詳しく知りたいです!」

と、いうお声をいただきました(ありがとうございます)。

そこで今回はもう少し詳しくお話ししましょう。

プリン体代謝異常による高尿酸血症を基盤として繰り返し起こる、痛烈な急性関節炎発作・

腎結石・腎障害などを起こす症候群を痛風という…

なんだか頭が痛くなるような定義ですね。

我々生物(いきもの?なまもの?)は数多くの細胞から成り立っています。

この細胞1つひとつの中にある”核”。その核のなかの遺伝子を構成している成分を

”プリン体”と、いいます。

このプリン体の多い食べ物をたくさんとり過ぎたり、腎機能が低下し、尿酸を排出する

能力が低下していると、血液中の尿酸値が上昇します。

特にアルコールは、ビールだけでなく、血中尿酸値を上昇させます。

他に激しい運動も同様です。

高尿酸値血症は中年男性に多く(85%)、全国で約60%も患者さんが

いらっしゃいます。同じ量でも細胞数が多いほどプリン体は多く入っています。

ビール片手にもつ煮込みや枝豆…。

我々中年男性にはつらいですね。

逆に、肥満の改善やバランスの良い食事、適度な運動は、

尿酸値を下げる効果があります。

いまは緑の美しい気持ちの良い季節です。

近所の緑を見にお散歩でも行きましょうか!?

9弾

シリーズ生活習慣病 第09弾!2007.04月号

「前から気になっていました。今日は勇気を出して受診に来ました!」

こうおっしゃって、当院へ受診に来られる方が増えてまいりました。

と、当時に、例外なく糖尿病などの生活習慣病が見付かり、その後も通院されております。

でも、『今なら治せる!』と、いう方が殆どです。心筋梗塞・脳梗塞を起こさずにすむ段階で

早期発見・治療が行えているので本当に良かったと思っています。

さて、今まで糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満などのお話をしてまいりましたが、

もう1つ、意外に軽く見られがちな疾患が高尿酸血症(※)です。

「ちょっとくらい尿酸値が高くても…。」

「たまに痛風発作が起きるけど痛み止めの薬さえもらえれば…。」

いえいえ!最近は糖尿病などの疾患に加え、高尿酸血症も動脈硬化を進める ことがわかってきました。

また、尿路結石も起こしやすく、痛風発作同様大変痛い思いをします。

実は私も痛風家系。お互い食生活は注意が必要です。

採血結果を見てください。尿酸値(UA)が7.0を越えてきたら…

そのうち本当に痛い目に…

すぐに、”薬でコントロール”ではなく、まずは管理栄養士と相談しながら、

食事と生活の見直しで尿酸値を下げていきましょう!

- ※高尿酸血漿…プリン体を多く含む食事をとりすぎたり、プリン体代謝異常により、血液中の尿酸値が上昇してしまう疾患。関節炎、腎結石、腎障害を起こす。

8弾

シリーズ生活習慣病 第08弾!2007.03月号

肥満やアルコール・過食によって内臓脂肪、特に肝臓に脂肪がたまる脂肪肝。

昔はあまり気にされなかった病気なのですが…今は治さないといけないことがわかってきました。

C型肝炎やアルコール性肝炎がいずれ肝硬変になることは広く知られているようですが、飲酒習慣のない人でも脂肪肝炎→肝硬変になる、「NASH(非アルコール性脂肪肝炎)」と、いう疾患があります。

1980年、ルーディッヒが発見して以来、90年から研究が進み、かなりこの疾患が多いことがわかってきました。

15年前は12%だった脂肪肝の人も、今では30%以上が健診でひっかかる中、NASHの可能性のある人は、このうちの10%といわれております。

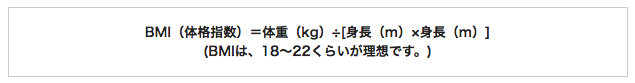

「自分はそんなの太ってないから大丈夫。」と、思われがちですが、日本人はBMI(※)が25いかなくてもこれが多いことがわかってきました。

また、「高タンパク・高エネルギー(カロリー)・安静」と、いう昔の治療方針は今や変更が必要で、

管理栄養士による、個々にあった食事療法の指導が必要となる時代となりました。

少しでも肥満や肝機能異常値がある方は、ぜひ診断していただき、内臓脂肪をなくしましょうね。

ちなみに私も昔は脂肪肝がありましたが、見事!ダイエットで治しましたよ!!

7弾

シリーズ生活習慣病 第07弾!2007.02月号

「先生、新聞にすごく厳しい基準が載っていたけど、本当?」と、ある日患者さんに質問されました。

これは、「糖尿病に代表される生活習慣病をいろいろ合併していると、心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすいので、もっと基準を厳しくして実験してみましょう」という、全国3000人を対象とする、J-DOIT(ジェイードゥーイット)3という臨床実験です。

どのくらい厳しいかは下記表にまとめてあります。

(1)体形と(2)HbA1cはよいとしても、(3)血圧と(4)中性脂肪、そして、特に(5)LDLは最高レベルに厳しいですね。

でも私はこのJ-DOIT3くらいに下げる事は大賛成です。

さらに言えば、(2)HbA1cは5.5%未満までに下げると動脈硬化は進まないと言われていますので、

皆さんも平穏無事に生活するために、健診の結果をもう一度見直して、J-DOIT3以上でしたら、専門医に相談しましょう。

6弾

シリーズ生活習慣病 第06弾!2007.01月号

最近話題のメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)。簡単に説明すると、肥満があり、

ウエストが男性85cm、女性90cm以上の人で、高血糖・高血圧・高脂血症のうち1つある人を

その予備軍(1020万人)、2つ以上ある人を有病者(940万人)とし、いずれ心筋梗塞や

脳梗塞を起こしやすいですよ、というお話。

ここで割り算の問題。40歳以上の成人は5700万人、すると・・・えっ!

3人に1人が予備軍以上の指導対象者!?

また女性のウエストが90cm→73cm~77cmくらいに変更になる可能性が出てきましたので、

さらに対象者が増える事は必至です。「皆がそうなら、まぁいいか」という考え方、甘いです。

必ず将来大変なことになります。そこに至るまでに症状が出ないのがこの生活習慣病の怖い所です。

このコラムをお読みになって当院の管理栄養士・糖尿病療養指導士・健康運動指導士・看護師

及び受付と私の指導を受けられた方々から「このまま放置していたら恐ろしかった」と感謝されると

スタッフ一同、医療従事者冥利につきます。一緒に頑張って治しましょう。ちなみに当院スタッフは

12名おりますので、あっ・・・本当ですね、3人に1人!

5弾

シリーズ生活習慣病 第05弾!2006.12月号

これまでお話ししてきた事を受けて、来院された患者さんの多くが血圧が高かったのに放置していた、

という状況でした。そこで、今回のテーマはズバリ「血圧はいくつにすればよいの?」 です。

外来にいらして測るとなぜかいつもより高い(白衣性高血圧)方、逆に家では高いのに病院では低く

出てしまう(逆白衣性高血圧)という方、さまざまです。実は外来での血圧はあくまで参考値、大切なのは家庭での血圧測定です。指や手首で測るタイプではなく、腕に巻くタイプを購入してみてください。

そして、重要なのは朝起きてすぐと寝る直前です。日常生活の中で、我々の血圧は大変上下しています。

昼間傷ついた血管は、夜中睡眠中に修復されます。寝る前や早朝の血圧が高いと動脈硬化が進み、いつか心筋梗塞や脳梗塞を起こします。そこで特に糖尿病のある方は130/80mmHg未満、尿タンパクが出ているような腎臓機能障害のある方125/75mmHg未満を目指さなければいけません。

けっこう厳しい!ですが守らないと将来必ずアクシデントが起こります。ちなみに成人の4人に1人が高血圧症です。減塩、減量、運動を頑張りましょう。

4弾

シリーズ生活習慣病 第04弾!2006.11月号

界型糖尿病(HbA1cが5.0~5.8%位)の可能性のある方は安心せず精密検査を受けましょう、と前回書いたところ

「心配になってきた」「うちの主人の結果が・・・」と多くの患者さんの声をいただきました。

そこで、シリーズで生活習慣病について連載したいと思います。

今回は皆さん聞き慣れてはいるけど、よく判らないコレステロールについてです。

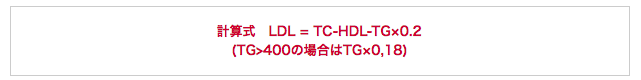

実は よく言うコレステロールとは総コレステロール(TC)の事で、簡単に説明すると「全ての脂質の合計」、つまり、あまり意味がありません。現在は悪玉(LDL)・善玉(HDL)コレステロール、そして中性脂肪と(TG)と、この3者それぞれの値が重要です。といっても健診では、TC、HDL、TGのみ。肝心の悪玉LDLコレステロールが出ていない事があります。そこで、今から下の計算式を参考に一度出してみましょう。

LDLは病気の合併により正常値が変わりますが、低いほど動脈硬化を起こしにくいのです。

ちなみに糖尿病があやしい方はLDL120mg/dL未満を目指しましょう。

3弾

シリーズ生活習慣病 第03弾!2006.10月号

前回お話した糖尿病になりかけの、「境界型糖尿病」の方が非常に多いという内容を読まれ、心配された方々が数多く来院されましたが、例外なく皆さん境界型でした。すでに完全に糖尿病になっている方もいらっしゃいました。

「ホームページを読んでよかった」とおっしゃっていただき嬉しさ半分、まだまだ隠れ糖尿病の方が多くいらっしゃるのだろうと心配いたしました。

中には「境界型ならまだOKでしょ?」と思われている方が多いですが、ダメです。いきなり断言してしまいましたが、日本人の偉大な研究である久山町スタディーによれば、正常な人に比べ、境界型で2倍も(完全な糖尿病で3倍)心筋梗塞などを引き起こす危険があることがわかっています。

このような場合、糖負荷試験(75gOGTT)というものを行い、血中インスリン濃度を分析し、治療方針、作戦を練ります。

何をかくそう、ウチの職員にもHbA1cが5%を「知らぬ間に」越えているスタッフがおり、今必死に食事・運動療法をやっています。皆さんも怖がらず、一度専門家に見てもらいましょう。

ちなみに今(境界型)ならきちんとがんばれば、よくなるケースがほとんどです。