22弾

シリーズ生活習慣病 第22弾!2008.05月号

忍び寄る恐怖のノ糖尿病合併症

昨年度を振り返りますと、われわれスタッフの熱意が多くの患者さまに伝わったのか(?)

糖尿病患者さまで合併症を起こしてしまった方が非常に少ない、有意義な1年間でした。

しかし、中には突然、『眼底出血』が発見された方もいらっしゃいます。

そこで今回のテーマは、「眼科に行こう!」です。

初めて外来を受診される患者さまには、

1.糖尿病教室

2.管理栄養士・健康運動指導士による食事と運動のお話

3.眼科受診のすすめ、紹介、

を、行っておりますが、この3が一番大事なスタートになります。

眼底の状態が、0~A1(単純型の出血)までであれば、とにかく血糖値を良くしていきますが、

B1(増殖型の眼底出血)以上であれば、かなり慎重に糖尿病のコントロールをしなければ

いけません。

この方針を立てるには、眼底所見が不可欠なのです。

ところが、外来通院に慣れてくると、眼科受診を御無沙汰してしまう方が多数いらっしゃいます。

これは自覚症状が無いためで、「忍び寄る恐怖の出血」は、症状が出てからでは手遅れであることを

つい忘れてしまうのでしょう。

(糖尿病による)動脈硬化が進むHbA1c5.5%以上、ましてや6.5%以上の高度に

合併症が起こるレベルの方は、必ず定期的な眼科受診が必要なのです。

当院では、『糖尿病手帳』のほかに、『糖尿病眼手帳』と、いうのをお渡ししています。

これは、この両方の手帳を介して、眼科医⇔糖尿病医の連携がスムーズにかつ、

的確に行えるための、大切なアイテムなのです。

眼科受診の際、これらの手帳を眼科医に渡してもらい、所見を記入していただき、

また糖尿病医のところでみせていただく・・・。

これが、糖尿病患者様の眼を守るために大切なのです。

そういえば、私も眼科受診は御無沙汰だなぁと、思った方!

近いうちにでも是非眼科に行きましょうね。

そのときは、『糖尿病手帳』と、『糖尿病眼手帳』をお忘れなく・・・。

では、行ってらっしゃ~い!!

21弾

シリーズ生活習慣病 第21弾!2008.04月号

薬についてよく話し合いましょう

検査のために食事をとらずに来た方が、薬も飲まずに来院されたことがありました。

理由を尋ねたところ、

「だって、『食後』って書いてあるから・・・。」

うむむ・・・。

確かに。

糖尿病の一部の薬のように、食事を抜いたときには薬も抜いて良いものがあるのですが、

実は、食事をした・しないに関係なく、飲んでいただきたいものもあるのです。

例えば、血圧の薬。

毎日薬を飲み続けることで、一定濃度の薬の成分が、ずっと身体の中に保たれます。

そうすることで、放っておけば高いままの血圧が、1日中ある程度まで下がり、

その状態を保つ効果が発揮されるのです。

『食後』または、『食前』、『食直前』・・・などと書いてあれば、

薬と食事が関係すると考えるのは至極ごもっともですが、

薬の成分の効果よりも、飲み忘れを防ぐ効果を狙ったものがありますので、

皆さんが飲んでいる薬が、食事に関係なく飲んで良いものなのかどうか、

一度医師や薬剤師に確認してくださいね。

もうひとつ。

「風邪薬を飲むから、(飲み合わせが)心配で、他のお薬は飲みませんでした。」

これもよくあるパターンです。

実は、風邪のときは、いつもより血糖値は上昇します(これを”シック・ディ”といいます)。

糖尿病の状態やお薬にもよりますが、風邪をひいても、いつもの半分以上の食事がとれるのなら、

しっかりお薬を飲んでいただきたいものです。

でも、こういう風に、『自分の身体の状態がこうだから、この薬がこう働いて効いてくれる・・・』

なんて会話をしていなければ、正しい判断はつきにくいですよね!

日頃から、主治医や医療スタッフ(薬局の薬剤師さんも!)と、

ちょっとした事でも気軽に聞けるような、フランクな付き合いをしていて欲しいものです。

ちなみに、私は患者さんに、「判らない時はいつでも電話を下さい」と、

携帯の電話番号をお知らせしてあります。

(でも、皆さん遠慮しているのか、あんまりかかって来ませんね・・・。)

20弾

シリーズ生活習慣病 第20弾!2008.03月号

油断大敵

数多くの糖尿病患者さんを診察していると、年に数人くらいは残念ながら合併症が起きてしまうもの。

昨年もHbA1cが5.9%という、まずまずのコントロールの方が脳梗塞を…。

もちろん今は後遺症もなく、元気でいらっしゃいますが、肥満と脂質異常症(以前の高脂血症)があり、高血圧気味だったので、「いつかアクシデントが起きますヨ!」と、言っていた矢先の出来事でした。

御本人は、「ちゃんと先生の言うことを聞いておけばよかった」と、反省していましたが、そこまで導けなかった我々スタッフも一緒に反省し、これをバネに益々気合を入れて毎日頑張っております。

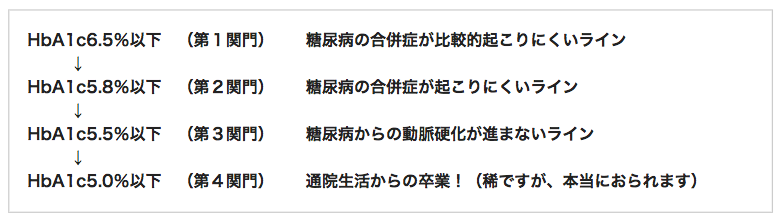

では復習です。

糖尿病の治療の目標は?

これを目標に、少しずつ生活習慣を見直し、場合によってはお薬とも上手に付き合いながら

この関門を突破していただきたいと思います。

第4関門まで到達するのは稀ですが、第3関門まで到達出来ればまずは一安心といったところです。

もちろんその他の検査数値も良くしていくことも大事ですね。

そのためには、医師や看護師、栄養士などと対話して、

食事や運動・薬などの注意ポイント、または、食や身体にまつわる四方山話などに耳を傾け、

御自身の身体や健康に興味を持ちながら実践し、

ときにはスタッフに愚痴をこぼしたり・・・雑談を交わしたり・・・

このように、患者さんと医療スタッフが一緒になって糖尿病と向き合うことが大切ですよね!

そして、この病気は、油断すると再び襲ってきやすいのです。

HbA1c5.0%になって卒業しても、定期的に検査をしていないと、

数年後にHbA1cが高値になって、または合併症が起こってしまい、(病院に)戻ってきちゃった!

なんてことも有り得る話です。

『油断大敵』

皆さん、一緒に肝に銘じましょうね。

19弾

シリーズ生活習慣病 第19弾!2008.02月号

妊娠と糖尿病

妊娠・出産は女性にとって大変ハードな状況・・・

だからこそ、「お腹を痛めて産んだ我が子」は、この上なく可愛いのです。

無事に元気に産まれてきて欲しいものです。

そこで、どうしたら安全に妊娠・出産できるか簡単にお話ししましょう。

妊娠自体、母体の危険や奇形のリスクがありますが、

糖尿病が悪いとこのリスクがさらに高くなります。

そこで・・・

(1)糖尿病治療中の方

・出来るだけHbA1c(糖尿病の指標となる検査)を下げてください。

・妊娠前に医師に相談し、許可が出てから、計画的に妊娠されたほうが安全です。

・妊娠中は、場合によっては胎児の安全のために、インスリン治療となります。

(インスリン治療は、飲み薬と違い、薬の成分が胎盤を通過しないので、胎児に影響のない安全な治療法なのです。)

・HbA1cが高い状態で妊娠した場合、我々は非常に悩みます。

ナイーブな内容ですので、個々に相談いたします。

(2)肥満がある、または身内に糖尿病をもつ人がいる方

・妊娠中に糖尿病を発症したり、すでに境界型~完全に糖尿病を発症してる場合があります。

・随時血糖値が95mg/dl以上、またはHbA1cが5.0%を超えている場合は、必ず専門医とご相談ください。

・また、貧血があるとHbA1cは低目に数値が出てしまいますので、貧血についての精密検査が必要です。

いずれにせよ、赤ちゃんもお母さんも命がけの大仕事。

妊娠前から健康チェックを行い、万全の体制で元気な赤ちゃんを産みましょう!

我々も応援いたします!!

18弾

シリーズ生活習慣病 第18弾!2008.01月号

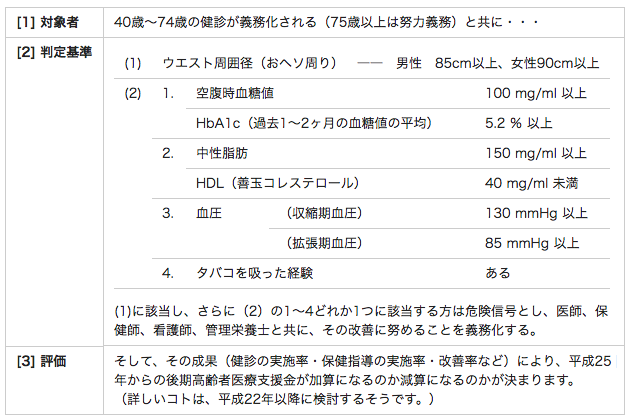

大きく変わる?基本健康診査

基本健康診査(市の健診)が、今年の4月から大きく変わります。

どうやら、『生活習慣病を徹底的に予防する』方向のようです。

その内容を、ものすごーく簡単にまとめてみます。

「今までの健診の基準とかなり違うのでは?」と、思われるかもしれません。

確かに混乱されると予想しますが、生活習慣病になる方がどんどん増えている現在、

なんとか水際でも食い止めようと、国が真剣に取り組みだしたということです。

ところで、

「この基準って、いつもかねしろ先生が言っている数値に近いのでは・・・?」

と、お気づきの方!大正解です!!

例えば、HbA1cは5.5%以上で動脈硬化は進みますし、5.0~5.4%でも糖負荷試験をすると、

殆どの方は糖代謝異常が見付かります。そういう意味で5.2%以上に設定されたのは、

実際的かつ画期的なことかと思います。

健診の基準値がどう変わろうと、皆さんが、『健康で長生きし、より良い人生を送ることが

できる』。これがかねしろ内科クリニックの願いなのです。

該当した人は、積極的に健康的な生活習慣を取り入れて、数値改善しましょうね。

17弾

シリーズ生活習慣病 第17弾!2007.12月号

HbA1cと動脈硬化

糖尿病を持つ患者さんが、毎月検査している『HbA1c』。

『ヘモグロビン・エー・ワン・シー』と、読みます。

また、施設によっては『グリコヘモグロビン』という場合もあります。

長い名前なので、『エーワンシー』と、略していうこともあります。

昔は、「HbA1c7.0%未満ならOK」と、いう時代がありましたが、

現在は、6.5%以上は合併症が起こりやすいことが判ってきましたので、

最低でも6.5%以下、出来るだけ正常域の5.8%未満までは、必ず治療

及びコントロールをする必要があります。

さらに、数年前から、「HbA1c5.5%以上で(糖尿病による)動脈硬化は進む」

と、判ってきました!

HbA1c5.5未満で一安心、そして5.0%未満で(通院生活)卒業!と、

かねしろ内科では、1人でも多く卒業していただけるよう、

患者さんとともに、スタッフ一丸となって頑張っております。

これに加え、今年の春(2007年4月)より、『動脈硬化の評価検査』を、

1日1人ずつ患者さんに受けていただいています。

これは、頭部MRIまたは脳血管(CT)造影、頚動脈エコー、脈波伝播速度(PWV)などの検査を行い、

動脈硬化がおこっていないか、どのくらい進んでいるのかなどを調べるものです。

すでに150人が検査を終え、

そのうち、「完全にきれいな血管」だった糖尿病患者さんはたったの5人!でした。

HbA1cが5%台の優秀な患者さんですら、この動脈硬化が見つかるのです。

ここが糖尿病の恐ろしいところで、血糖値が正常域より高い状態が続いていたために

動脈硬化がどんどん進んでしまうのです。

糖尿病の治療を放置すれば、必ず心筋梗塞・脳梗塞につながることから、

動脈硬化がわかり次第、血管改善の治療も併せてスタート致します。

「なんとか元気に長生きを。」

これが、かねしろ内科クリニックのスタッフ全員の願いであり、目標なのです。

一緒に頑張っていきましょうね。

16弾

シリーズ生活習慣病 第16弾!2007.11月号

糖尿病のお薬(その3)

3.オイグルコン・ダオニール/グリミクロン/アマリール

我々は、食事をすると徐々に血糖値が上昇しはじめ、30分後にピークを迎えます。

それを、『インスリン』という、膵臓から出てくるホルモンが分泌されることによって、

血糖値を下げ、正常範囲内に保っています。

つまり、血糖値があがり過ぎないように調節するのが、このインスリンの役目です。

ところが、このインスリンの分泌能力(出る力)が低下したり、

効きが悪い状態になると、インスリンの必要量が不足し、

血糖値は高くなってしまいます。

今回ご紹介する糖尿病のお薬は、

糖尿病の薬のなかでもっとも有名な、SU(エス・ユー)薬というジャンルで、

膵臓に対して、「インスリン出ろ~」と、命令してくれるのです。

しかし、

〔食べない/食べてもいつもよりカロリーが少ない〕時には、

必要以上のインスリン量が出てしまい、血糖が下がりすぎる場合もあります。

これを、『低血糖発作』と、いいます。

よって、これらの薬を飲むときは、

・ 食べない → 薬を飲まない

・ 食べてもいつもよりカロリーが少ない → 薬の量を減らす

などの、調節することが必要になります。

また、運動量が増えたときも、前もって薬の量を減らしておかないと、

低血糖を起こす場合がありますので、この薬を飲みはじめる・飲んでいる方は、

主治医や専門医とよく相談しましょう。

当院を受診される患者さんも、春や秋はよく運動し、血糖コントロールがとても良い季節でしたが、

夏は梅雨と太陽が、冬は寒さと年末年始の宴会が敵となり、血糖コントロールが悪くなって

しまう方もいます。

逆に、この季節も元気に運動された方は、とても良い状態となっていますので、

是非とも室内や外でも過ごしやすい時間帯を選んでこまめに運動してくださいね。

きっとお薬が減らせますよ!

15弾

シリーズ生活習慣病 第15弾!2007.10月号

糖尿病のお薬(その2)

2.グリコラン/メルビン

今回ご紹介するのは、特に肥満のある糖尿病の方に効果的なお薬です。

我々が食事をすると、まず肝臓にエネルギーが貯められ、いずれジワジワと

糖として血液の中に放出されます。

この放出を抑えてくれながら、前回のお薬のようにインスリンの効きを良くする

作用も少し合わせ持っている、しかもお薬代も安いスグレモノです。

副作用も少なく、(低血糖もほとんど起こらず)やさしく、でも確実に効きます。

とはいうものの、年配の方や腎臓が弱くなりはじめている方は、知らぬ間に

腎臓に負担がかかっている場合があるので要注意です。

しっかりと、専門の先生に腎機能の検査をしてもらいながら内服しましょう。

かねしろ内科クリニックでは、春と秋に、運動療法を行い、

患者さんに運動の楽しさと効果を体験していただいております。

ウォーキングの途中で、多くの患者さん(稀に車に乗った患者さん(笑))と

すれ違います。

「みんな頑張っているなぁ。」と、スタッフ一同ウキウキするものです。

運動すればインスリンの効きが良くなるだけでなく、

筋力維持、脂肪燃焼、気分爽快!などと、良いことずくめです。

でも、「動いたから、お腹がすいちゃって・・・。」と、おやつをパクパク食べると

血糖値も体重も、上がってしまいますよ!

ご注意を!!(笑)

運動と食事を頑張れば、きっとお薬は減らせますよ!

14弾

シリーズ生活習慣病 第14弾!2007.09月号

糖尿病のお薬(その1)

前回の、「身内に糖尿病の方がいると、自分ももしかして・・・」

と、いう内容をご覧になった方が多数来院され、

1人を除くすべての方が糖尿病およびその予備軍ということがわかり、

「来て良かった。」との声をいただきました。

さて、来院される方の中には、すでにお薬を飲まれている患者さんも多く、

たまにですが、ビックリするような薬の飲み方をされているかたがいらっしゃいます。

血糖値が下がらないため、いっぱい薬を飲んでいると、

血糖値が下がり過ぎる・・・くらいで済めばよいのですが(これも大変困るのですが)、

中には副作用が出ていて、「即!内服中止!!」

と、なるケースがあります。

そこで、病院で医師が処方している薬を少し紹介しますね(市販薬ではありませんよ)。

1.アクトス

筋肉や脂肪でのインスリンの働きを良くし、

インスリンが血糖を下げる働きを強くするという

とてもよいお薬で、ほぼ全員に効きます。

血管をよみがえらせる作用も併せもっているという研究もあり、

低血糖も起こしにくく、とても良い点が多いのですが、

副作用として、’むくみ’が出る場合があります。

そこで、患者さん御自身で、毎日’むくみ’がないかのチェックを、お願いしています。

もし、’むくみ’が出てきた場合は、報告していただき、他の薬を考えます。

このように、医師と患者さんとの連係プレーが必要なお薬です。

このことを御存じなく、’むくみ’が出たまま飲んで方もいらっしゃいます。

また、女性なのに、男性と同じ量まで増量して飲んでいることもあります。

高度なお薬ほど、慎重に処方し、飲んでいただかなければなりませんので、

主治医や薬剤師さんと、よくお話をしましょう。

薬の飲み方、(飲み忘れた場合も含めて)、薬のはたらき、注意点などを

御自身でもよく知っておきましょう!

さらに、管理栄養士さんともお話しし、食事や運動をしっかり行えば、

きっとお薬は減らせますよ!!

13弾

シリーズ生活習慣病 第13弾!2007.08月号

多くの患者さまを診察しておりますと、

付き添っていらっしゃるご家族の方にもお会いすることがたびたびあります。

そして、そのご家族も実は…と、いうケースもたびたびあります。

先日も、「ところで娘さんは糖尿病の検査はされていますか?」の、問いかけに、

「先生、私は大丈夫。元気、元気。」

「私も検査?いやぁ糖尿病って言われたら怖いから私はいいです。」

と、逃げ腰の方も多くいます。

一方で、

「私も血がつながっているから、一度は検査をしてみようかしら?」

と、前向きな方もいらっしゃいます。

さて、ここで問題です。

この両者のどちらが重い結果だったでしょうか?

…答えは皆さんの予想通りです。

いざ、自分の事となると、そのうち…と、先延ばしにしていると、発見が遅くなります。

特に身内に糖尿病の方がいらっしゃる場合は、ほぼ遺伝していると思っていただき、

是非年に一度はHbA1cのチェックをおすすめします。

症状が軽いうちに(HbA1c5.0~5.8%のほぼ境界型で)早めに対処すれば、

完全に正常化(HbA1c5.0以下)する方も多数いらっしゃいます。

健診内容によっては、空腹時血糖しか項目になく、HbA1cが測られていない事が

ありますので、健診する際には事前に確認されると良いですね。

どんな病気もそうですが、『早期発見』がポイントです。

必ず検査してくださいね!!