42弾

シリーズ生活習慣病 第42弾!2010.01月号

運動のすすめ

運動の効果は、

[1]カロリー消費・脂肪燃焼

[2](血糖値を下げる)インスリンの効きが良くなる

が、あります。

その運動に関して、「いつ歩けばいいの?」と、よく質問されます。

しかし、歩く時間を決めてしまうと、律儀な患者さまは、もしそのときに用事が出来ると

何故かその日は歩かずに1日を終えてしまうという方も…。

そういうワケで、「いつでもいいですよ!」と、お答えしています。

ただし、理想は食直後!!

胃腸にとっては、血液が筋肉に取られて良くないのですが、血糖値は抜群に下がります。

血糖値は、食後30~60分後がピークを迎えます(糖尿病の方はもう少し遅い方もおります)。

よって、血糖値が上がる前に勝負をかけるのです!!

また、運動の効果のひとつの、『[2](血糖値を下げる)インスリンの効きが良くなる』は、

2日連続で休むと効果は元通り。

毎日運動するのがベストですが、それが難しい方は、せめて2日に1度は必ず運動をしましょうね。

かねしろ内科クリニックでは、患者さまと一緒に運動し(雨天は室内)、

血糖値が運動でいかに下がるかを実感していただく、『運動療法』を実施中!

皆様も、運動頑張ってくださいね!

41弾

シリーズ生活習慣病 第41弾!2009.12月号

足を大切に…

先日、診察の合間に採血の様子を覗いたら、こんな会話が耳に飛び込んで来ました。

看護師 「はい、(採血)終わりましたよ、お疲れ様です。ところで最近体調などはいかがですか?」

患者さん「看護師さん、実はさぁ、足のタコをいじくっていたらジュクジュクしてきちゃって…。」

看護師 「ええっ!せっ先生ぇえ~!!」

看護師さんの絶叫が響くなか、素早く駆けつけ患者さんの足を診察すると、

皮膚の色は赤紫、タコの真ん中はグチュグチュに…。

まさに、放っておけば、『足の壊疽(えそ)』→『切断』のシナリオ。

私と看護師さんは青ざめ、無言の状態に。

しかし、患者さんは、「いやぁ~。こんな色も悪くなっちゃってね。いつもは平気なんだけどさっ。」

と、あくまで明るい口ぶり。

「いやいや、これは大変なことなんですよ。」と、コトの重大さを説明すると、

「そっ、それは大変!!何でも言うことを聞くので、足を助けて…。」

と、やっと事態を把握してくださいました。

幸い、すぐに処置したため事無きを得まして、足を助けることが出来ました。

糖尿病が悪い(血糖値が高い状態が続く)と、バイ菌などと戦う力の『免疫力』が低下します。

また、血の流れが悪くなるので、傷の回復が遅いのです。

普通なら知らぬ間に治る傷も、あっという間に悪くなり、正しく処置をしても

なかなか治らない、治りにくいのが特徴です。

また、神経障害(糖尿病の合併症の1つ)があると、『痛い』・『熱い』などの感覚が分かりにくいため、ケガをした事、こたつや湯たんぽなどで低温火傷(やけど)事に、気付きにくいのです。

そして、みるみるうちに足が…!

人によっては、かなりのスピードで悪化していきます。

日々の生活のなかで、『足』はとても大切な役割を果たします。

その足を、いつも大切にして欲しいのです。

帰宅時は必ず足を洗い、傷がないかを確認してください。

もし傷があった場合は、すぐ消毒をしましょう。

また、傷の程度にもよりますが、翌日は外来にかかるか、

近くの皮膚科に診てもらいましょう。

そして、普段から足を守る習慣をつけましょう。

・足を守るために靴下を履く。

・靴下の色は白か淡い色とし、傷(血)に気付きやすいようにする。

・裸足にサンダルは避け、靴下と靴を履くようにする。

・靴は、自分の足に合うものを。出来ればシューフィッターさんに選んでもらう。

・毎日足を洗い、清潔にする。

・足の観察(傷の有無、水虫、ひび割れ、皮膚の色や温度、外反母趾の有無など)を常に行う。

・カカトのひび割れなどの防止のために、保湿クリームで手入れを行う。

・水虫(白癬)がある場合は、皮膚科を受診し、完治するまで通院する。

・爪の手入れを、『正しく』行う(一度、看護師さんに聞いてください)。

など、いろいろ注意点はありますが、どれも生活に取り入れやすいものばかりです。

そして、やはり糖尿病を良くする事!

当院に受診する患者さまは、秋になると『果物(特に柿!)』、冬になると『お餅』の

食べ過ぎで血糖値があがり、糖尿病を悪くしてくる方が多いです。

食べるなら、よくウチの管理栄養士さんが勧めている、

果物は朝(または日中、夜はダメ)に片手に乗るくらいの量、

お餅は1食につき1個程度にしましょう。

そうすれば、毎日楽しめて、糖尿病も悪くなりません。

賢く、おいしく食べて糖尿病を良くしましょう。

もちろん、足も大切に出来ますよ。

40弾

シリーズ生活習慣病 第40弾!2009.11月号

不慮に備える

ある日の夜、私の知人から携帯に、

「今、母親が脳梗塞で…。病院に運ばれた…。」

突然のことに声がかすかに震えています。

よくよく話を聞いてみると、親御さんは、

「元気よ!元気!!」

と、健診を受けておらず、知人もそれを把握していなかったそうです。

親子で、大きな病気が起こることを全く予想していなかったと悔しがっていました。

幸い致命傷なく、リハビリで回復に向かっておりますが、

問題は、この、『不慮』を、未然に防ぐことが大切です。

我々スタッフが、脳梗塞や心筋梗塞の原因である、

『血圧』・『血糖』・『コレステロール』などに対する治療や検査をはじめ、

生活習慣の改善をお手伝いすることがいかに大切か。

未然に防ぐために初期で発見し、完治させる大切さも、患者さまには

段々分かっていただけるようになりました。

「私が糖尿病だし…。ウチの子供も心配だわ。高校生だけど診ていただけるかしら?」

「俺がコレステロールが高いってことは…。親も調べた方がいいってコト?」

もちろんです。

御自分だけでなく、血のつながった方(遺伝子を引き継いだ方)は、

検査を必ずやらなければいけません。

そして、大事に至らないよう、家族全員の生活習慣を見直していきましょう!

家族のように我々スタッフがお手伝い致します!!

39弾

シリーズ生活習慣病 第39弾!2009.10月号

50回と1粒

ある70代の女性患者さまから、

「運動をしようと思うのですが、足が悪くてあまり歩けないんです。」と、相談をうけました。

「では、腹筋もどきでもやってみますか(笑)!」と、提案したところ、

初めは10回からスタートし、その後50回を毎日出来るようになり、

HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)は5.0%台に改善、お腹は見事にペッチャンコ。

本当に、スリムでキレイなお腹になりました。

この話を、他の患者さまにもお話しします。

もう少し若い患者さまだと、大抵くやしがって頑張っていただけます。

でも、「こんなに頑張っているのに…。」と、なかなか変化がみられない場合もあります。

「もしかして、飴やガムを…」

そう、カロリーがゼロでないと、たった1粒の飴やガムを口にするだけで

血糖値がはねあがってしまう結果に。

本当に、『たった一口』なのです。

だからこそ、糖尿病の治療では、間食をやめると血糖のコントロールが良くなる効果があるのです。

最近は0Kcalの飴やゼリー、清涼飲料水などがコンビニやスーパーで手に入るようになりました。

『間食はしない』のが一番なのですが、『何かちょっと口にしたい…』と、いうのなら、

まずはこういったものに代えてみてはいかがでしょうか?

「先生、一口くらいは…(泣)。」

もちろん、たまにはどうぞ!!

38弾

シリーズ生活習慣病 第38弾!2009.09月号

自分では気付かない、糖尿病の合併症

今回は、糖尿病の合併症についてお話しします。

そもそも糖尿病自体、自覚できる症状が殆どないため、検査で初めて分かる方が多い病気です。

そのため、健康診断を定期的に受けることは、とても大切なのです。

また、糖尿病と診断された方も、定期的に通院し、検査を受けることが重要です。

しかしながら、通院されている方でも糖尿病のことを甘く考えていて、

合併症を引き起こしてしまう方も多い病気です。

今回は、その合併症のなかでも特に皆さんに気をつけていただきたいものを、2つお話します。

【眼底出血】 ~それは失明への第一歩~

HbA1cが、なんと5.9%でも長年その値だと、眼底出血になる可能性があるとのこと。

また、HbA1cがかなり高い値のかたが、急激な血糖コントロールをすると、少数ですが、出血を引き起こす方がおられます。

『ゆっくり・確実に』血糖値を改善(コントロール)を!と、私が患者さまにお話しているのはそのためです。

出血があっても症状は殆どありません

(ひどい出血になった頃、ようやく視力に影響が出てきます)。

実は、『眼科に行くのをついうっかり…』というのは、大変怖いこと!

しっかり眼科にも通ってくださいね。

【尿タンパク】 ~それは腎臓病への第一歩~

実は、尿検査で尿蛋白(-)の方でも、腎臓が元気とは言いきれません。

当院では、”アルブミン尿”と、いう、タンパクよりも小さなものの量をたまに測定いたします。

このアルブミン尿が微量で3ヶ月続いて尿に出てしまうと、腎臓に負担がかかっている証拠です。

さらに、e‐GFR(イー・ジーエフアール)という、クレアチン(Cr)と年齢を加味した血液検査で、腎臓の状態を調べます。

クレアチン(Cr)の数値が正常範囲に入っていても、年齢と照らし合わせてみると、実は腎機能が低下していた…なんてことがあるからです。

糖尿病は、様々な合併症が知らぬ間に起こる、油断できない病気。

病気を進行させないよう、必ず定期に受診しましょう。

決して自己判断で通院をやめないでくださいね。

「通院が大変」、「辛くなった」ときは、

是非とも我々、または友人・知人に遠慮せずお話しください。

一緒に苦楽を共にして、頑張っていきましょうね。

37弾

シリーズ生活習慣病 第37弾!2009.08月号

越えるべき『壁』

いまや子供も口ずさむ『メタボ』。

皆さん、もちろん御存知ですよね?

簡単に言うと…

○ 肥満+異常値2つ以上

肥満は、ウエスト周囲径といって、おへその周りの長さが男性85cm、女性90cm以上の方になります。

異常値は、高血圧・高血糖(HbA1c5.2%以上も)・脂質異常(中性脂肪150mg/dl以上)のことです。

この基準についてのお話しですが、

以前新聞で、『女性の基準を90cmから80cmへ変更を検討…』と、書かれていました。

男性が85cmなので、妥当にもみえますが、ちょっと一緒に考えてみてください。

私の母は身長145cm、家内は172cmあります。男性も、身長の幅はずいぶんありますよね?

現在の基準は、『CTで内臓脂肪面積が平方100cm以上』とされており、身長が加味されて

おりません。

小さな母が、内臓脂肪100平方cmもあったら大変!

この基準については、今後変更がありそうですね。

虎ノ門病院の先生方の研究を拝借しますと…

○ 腹囲/身長=0.5を越えると、心筋梗塞・脳梗塞が起きる危険が高まる。

これなら計算も簡単、身長も加味されていますよね。

平均的な男性(170cm)ならば、腹囲85cm、女性(160cm)ならば80cmとなります。

そういえば先日、半年くらい受診されなかった患者さま数人に連絡をしました。

すると糖尿病・高血圧を合併されていた方が、薬を自分の判断でやめてしまって

5ヵ月後に心筋梗塞を…。

それを聞いて我々は『壁』を感じました。

越えるべき『壁』、越えられない『壁』。

たとえ、「厳しいなぁ」と、嫌な顔をされても、後でなにか大病され、

「あのとき厳しく言っていれば…。」と、お互いに後悔しないよう、

難関であれば難関であるほど我々は諦めません!

それがスタッフ全員の願いです!!

一緒に、どんな『壁』でも越えていきましょうね。

36弾

シリーズ生活習慣病 第36弾!2009.07月号

家庭血圧を測りましょう

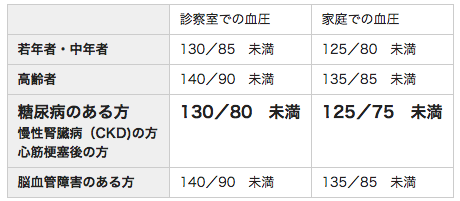

今年、『高血圧の指針』が、5年ぶりに改訂されました。

今回の改訂のメインは、なんといっても『家庭血圧の指針』が一緒に入ったことです。

今まで、『高血圧の指針』と『家庭血圧の指針』が別に示されていたので、

一般には殆ど広まりにくかったのですが、今回一緒になったことで、血圧が高い方は

ご自身がどのくらいの血圧を目標に改善したら良いか、わかりやすくなったと思います。

病院で測る血圧は、普段の生活と違うため、緊張していつもより高くなる人がいたり、

病院にいることの安心感から、いつもより血圧が下がっている人がいたりと、

これだけでは診断しにくい人がいるのです。

だからこそ、家庭(普段の生活)での血圧を測り、高いかどうかを調べてから治療をするか

(高血圧かどうか)を診断する必要があるのです。

また、高血圧の治療をしている人は、

目標の血圧までコントロール出来ているかをご自身でも把握することで、

自覚症状の少ないこの病気を油断しないで続けられることが出来るのです。

では、いつ家庭で測ればよいかというと…

(1)「朝起きてすぐ(1時間以内)」←冬は暖かいお部屋で/トイレに行ってからでOK

(2)「寝る前」

この2つです。

日中は、動き回ったり、様々な刺激を受けるので、

血圧の変動が激しく、あまり参考になりません。

また、血圧計は、腕に巻くタイプのものがおススメです。

それが一番正確といわれています。

皆さんも、ぜひ下記の表を見て、血圧チェックをしてくださいね。

もちろん、糖尿病がある人の目標血圧は、

外来血圧 「130/80未満」、家庭血圧「125/75未満」と、いうのを覚えてくださいね!

尚、この表は、「最低でもここまで血圧を下げましょう」と、いう目標値です。

ときどき診察室で、「先生、私、家での血圧が110/70なの。低すぎない?」

なんて、相談をされることがあります。

大丈夫です!

正常な血圧の方は、大体このくらいです。

低すぎるのではなく、むしろ正常数値ということなのです。

余談ですが、小学生の血圧は、どちらも2ケタです。

若くて弾力のある血管であれば、大人になってもこの数字です。

それが、長い生活習慣の中で、動脈硬化が進む(血管が固くなる)ことで、

血圧も上がってくるというわけです。

殆どの方がすでに血管が固くなっている年齢から血圧の数値を知るために、

高めのほうが見慣れてしまい、それが普通に感じられてしまうようですね。

これからは、皆さんも是非、家庭血圧を測りましょう。

家庭血圧が高めの方は、うす味(減塩)&運動などを心がけ、

病院で医師・管理栄養士とともに治療を行いましょう!

私たちがお手伝いします!

35弾

シリーズ生活習慣病 第35弾!2009.06月号

ついつい億劫(おっくう)に・・・

当院へお通いの患者さまは、殆どの方がきちんと定期的に通院されているのですが、

残念ながら、途中で来院されなくなる患者さまもいらっしゃいます。

インスリン療法をしていたり、重症な方はもちろんですが、どんなに軽症な方でも

やはり心配なので、こちらから連絡をとらせていただいております。

連絡すると、大抵、

「つい忘れちゃって。」、「薬があったから。」などおっしゃいますが、中には、

「体調バッチリ!元気だから行かない!」と、おっしゃる通りの元気な方が。

・・・悲しいかな、我々の説明不足か、通院が嫌なのか、

いずれにせよきちんとお話しないといけませんね。

例えば、HbA1c(糖尿病の過去1~2ヶ月の状態の平均がわかる検査)が、

7%の方が、半年ぶりに検査すると、大体8%に跳ね上がります。

5%台の、いわゆる境界型の方も「軽いから平気」と油断し、採血をしないと

6%くらいにあがってしまい、『糖尿病』と、診断がついてしまう場合があります。

元々、HbA1cが5%台あるということは、おそらく遺伝があるからです。

今、どのくらいの数字であるかを定期的に把握することで、

これ以上悪くならないよう、予防することが大切なのです。

でも、なんといっても症状がないので、通院するのはついつい億劫に

なりますよね。

そこで当院は通院生活を楽しく続けていただけるよう、

医師、看護師、管理栄養士、クリニカルサービスが一丸となって、

皆様の長生き大作戦にお供させていただきます。

一緒に頑張って行きましょうね!!

34弾

シリーズ生活習慣病 第34弾!2009.05月号

糖尿病教室の力(ちから)

当院では、糖尿病と初めて言われた方や、新しく当院へ受診された患者さまなどを対象に、

毎月、8~10人の少人数制で、『糖尿病教室』を開催しています。

ちょっと中を覗いてみると…

まずは、血糖を測ります。

糖尿病教室は14時からなので、食後の血糖値に、皆様一喜一憂(冷や汗?)し、

同時に、生活習慣を振り返る、『生活習慣チェックシート』にチェックをつけていただきます。

チェックシートは、以前の生活習慣と、現在の生活習慣の2つを振り返るので、

「あれ~。まだまだ生活を直さないといけないなー。」や、「あら、随分チェックが減ったわぁ。」

など、皆様口々におっしゃいます。

そうやって、意識が高まったところに、スタッフ紹介。

これだけ沢山のスタッフが自分たちをサポートするんだと、感動を覚えながら、

いよいよ金城・朝倉医師の登場です。

糖尿病の、『病気』、『検査』、『治療』などの説明を40分程度行うと、

「ふむふむ」、「やばっつ!」「頑張らないと!!」など、テンションは最高潮に。

その後、患者さまとスタッフとの座談会。

打ち解けた雰囲気で、ホンネを出し合う大切な時間。

「わかっちゃいるけど、つい…。」、「そうそう、わかる。わかる。」、

「どうしてもやめられなくてー。」、「うんうん。つらいよね。」

など、日頃言い辛いことも、すんなり口に出してしまう不思議な時間。

そのうち、

「私も以前はそうだったけど、今はこうやって工夫したのよ。」

「私も。いまはこういう作戦で…。」、「あっそうか、私もこうしたときは良かったわ。」

「俺は、ここで、こういうアドバイスもらってさー。」、

「それなら私にも出来そうだ。」、「あら私もそうしてみようっと!」

その盛り上がりには、目を見張るものが。

最後は患者さまの、目標発表タイム。

「えーっ!本当にここまで言っちゃうの?」と、こちらがビックリするくらい

皆さんの決意の高まりには、スタッフ一同感動の時間。

次回の受診のときには、「こんなに良くなっている!」と、患者さまが実は一番感動され、

それをスタッフは満面の笑みで医師に報告…。

これで金城の作戦大成功!です。

本当に楽しくて、楽しくてやめられません。

33弾

シリーズ生活習慣病 第33弾!2009.04月号

Yes,We Can!(イエス ウィー キャン!)

生活習慣病といわれる、糖尿病・脂質異常症(高脂血症)、高血圧・・・

その治療の中心は、食事と運動が基本です。

肥満があれば、まず体重コントロールが治療の第一歩になります。

実は、私も昨年は体重コントロールをさぼっていたので、ここ2、3ヶ月頑張りましたら。

なんと!

7.5kg痩せました。

ポイントは、

- 間食・夜食を食べず、

- 油を控え、

- 穀物を減らし、

- アルコールの回数を減らし、

- 毎日40分以上歩いたり、腹筋をし、

- 毎朝・毎晩(1日2回)体重を量り、カレンダーに書いて、

朝の体重に晩の体重を近づけるよう食事を意識する。 - そして、皆に言う!

これだけでかなり痩せましたよ。

「無理よ、この歳で」

「わかっているけど出来ない」

なんて思っている方!

いいえ、あなたも出来ますよ!!

オバマ大統領のスピーチをお借りすると、

皆さんの「イエス ウィー キャン!」があって初めて成功できるのです。

ポイント7の、『皆に言う!』が大事なキーポイントで、

1人では、なかなか長続きしない方は、是非我々にお手伝いさせて下さい。

かねしろ内科クリニックが一丸となり、皆様のお役に立ちましょう!

私たちも、「イエス ウィー キャン!」

自分と仲間を信じて、毎日盛り上がって皆様をお待ちしています。

最後にもう一回。

「イエス ウィー キャン!」